ねんきん定期便~将来の年金額を今すぐチェック~

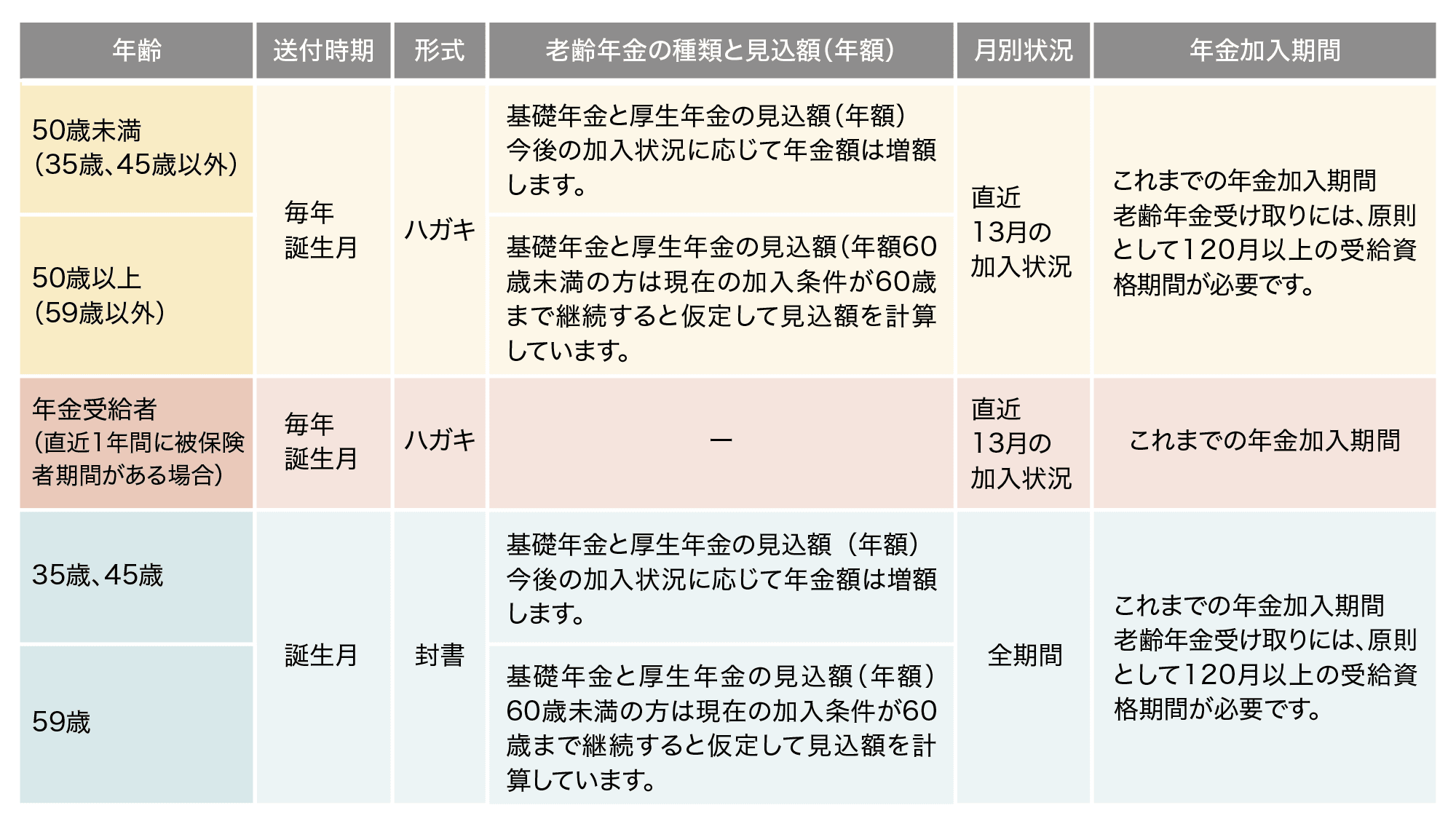

ねんきん定期便は、国民年金や厚生年金に加入している人に対して、日本年金機構から毎年誕生月に発送される年金記録が記載された書類です。節目とされる35歳、45歳、59歳の方は封書で、それ以外の歳の方はハガキで送られてきます。

年齢によって内容は異なりますが、自分がこれまでに払ってきた年金の加入履歴や、将来もらえる年金の見込み額等を知ることができます。

このコラムでは、ねんきん定期便で特にチェックしておきたいポイントについて説明します。

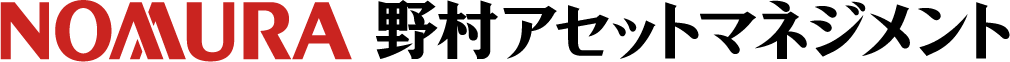

【50歳以上の方】ねんきん定期便(ハガキ)の見方

① 年金額

老齢年金の見込額(65歳時点)は、現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定した額です。転職等で働き方が変わる場合は、年金受給の見込額も増減する可能性があります。また、老齢年金の受給開始を70歳まで遅らせた場合の見込額、受給開始を75歳まで遅らせた場合の見込額もわかるようになっています。

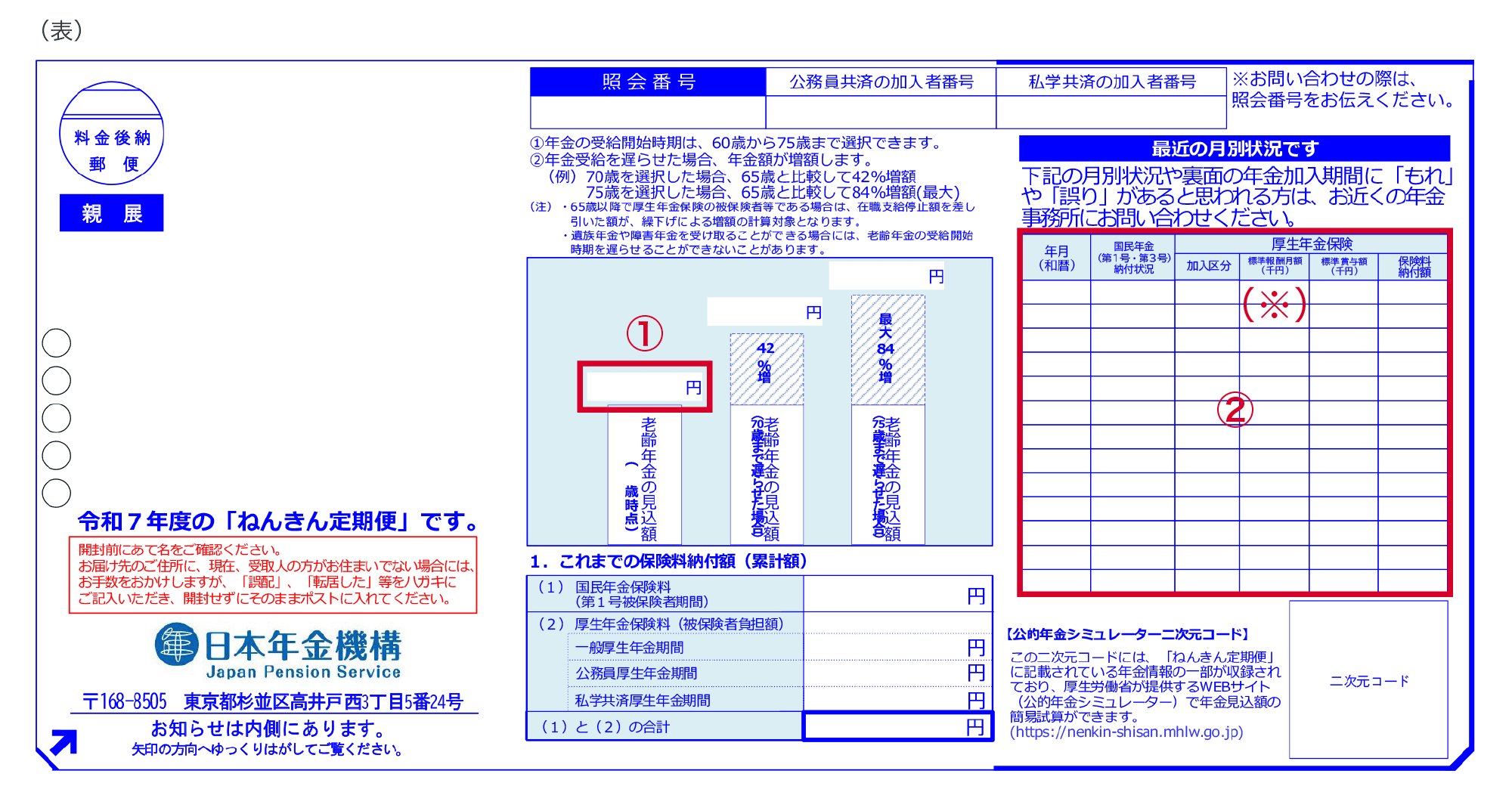

② 月別状況

過去1年間の国民年金の納付状況、厚生年金保険の加入区分等が記載されています。勤務先や国民年金など、すべての加入期間が正しく記載されているかを確認しましょう。特に転職等により加入する年金が変わった場合に正しく反映されているか、また保険料の支払いが抜けている期間や未納期間がないか確認しましょう。万が一、納付記録や加入記録に空白や誤りが見つかった場合は、「年金事務所」や「ねんきん定期便・ねんきんネット専用電話」に問い合わせて確認・訂正手続きを行いましょう。

- (※)

- 標準報酬月額とは、厚生年金保険や健康保険に加入している会社員・公務員の方が、毎月の保険料や将来の年金額を計算するための基準となる金額です。実際の給与を一定の幅ごとに区切って、等級に当てはめたものです。

③ これまでの年金加入期間

120月以上の受給資格期間があれば老齢年金の受給が可能となります。受給資格期間とは、公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)を受け取るために必要な「年金加入・保険料納付」の期間のことです。原則として10年以上(120月以上)の加入期間が必要です。

④ 老齢年金の種類と見込額(年額)

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、60歳まで加入していたと仮定し、65歳から受給できる年金額が記載されています。

なお、50歳未満の方と50歳以上の方の年金額の表記は異なります。50歳未満の年金額は、これまでの加入実績に応じた年金額(これまでに納付した保険料の累計額を年額換算したもの)です。自分が老後に受け取る年金額とは異なることに注意が必要です。今後の加入状況に応じて年金額は増加することとなります。一方50歳以上の年金額は、老齢年金の種類と見込額(このまま60歳まで同じ条件で加入し続けた場合にもらえる年額)となります。

【59歳の方(35歳・45歳)】ねんきん定期便(封書)の見方

35歳・45歳・59歳の節目の年には、毎年のハガキのお知らせとは異なり、これまでの年金加入履歴の内訳、払込状況、年金受給額の詳細がわかります。加入する年金に変更があった場合は、正しく手続きが行われているか確認が必要です。年金加入記録回答票が同封されており、もし加入記録に「空白」や「誤り」が見つかりましたら、回答票に記入の上、付属の返信用封筒で日本年金機構宛に送付し、内容の確認を依頼しましょう。

【ねんきん定期便の概要】

- (出所)日本年金機構ホームページ「ねんきん定期便関係」(https://www.nenkin.go.jp)を基に野村アセットマネジメント作成

【ねんきんネット】

ねんきん定期便は、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認することができます。

「ねんきんネット」は、電子版ねんきん定期便の確認ができ、郵送より約1ヵ月程度早く確認することができますし、ダウンロード機能など年金記録の管理・保存が可能です。その他にも、年金見込額の試算や過去のねんきん定期便の内容をさかのぼって閲覧できるほか、年金に関する各種手続きも行うことができ、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも利用できるサービスです。

ねんきん定期便は、自分の年金の状況を確認する大切な書類です。見方をしっかり理解して、老後にいくらもらえるか足りない分はいくらぐらい用意すればよいか、自分の老後のお金の計画に活かしましょう。また、配偶者や家族の年金記録も併せて確認しましょう。不明な点は、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」またはお近くの年金事務所に相談しましょう。

- 記載の内容は、コラム制作時点(2025年8月)のものです。

- 当コラムは、日本年金機構ホームページ「ねんきん定期便関係」(https://www.nenkin.go.jp)を参考に作成しています。

- 当コラムの記載事項・見解は、全て当コラム作成時点で当社が知り得る情報に基づくものです。将来、制定される制度の内容が変更になる、または一旦制定された制度が変更・廃止になる可能性等があります。