老後にかかる生活費はいくら?

人生100年時代といわれる今日では、リタイア後もお金の悩みは尽きません。老後の生活を考えるうえで、まずは生活費を見積もることが大切なステップとなります。将来のことを漠然と心配されている方は多いですが、「具体的にどれくらい必要なのか」を数字で把握しておくことで、より現実的な準備や対策がしやすくなります。

高齢者の平均的な支出額を参考に、現在の生活と比較しながらご自身に合った生活費のイメージをつかんでみましょう。

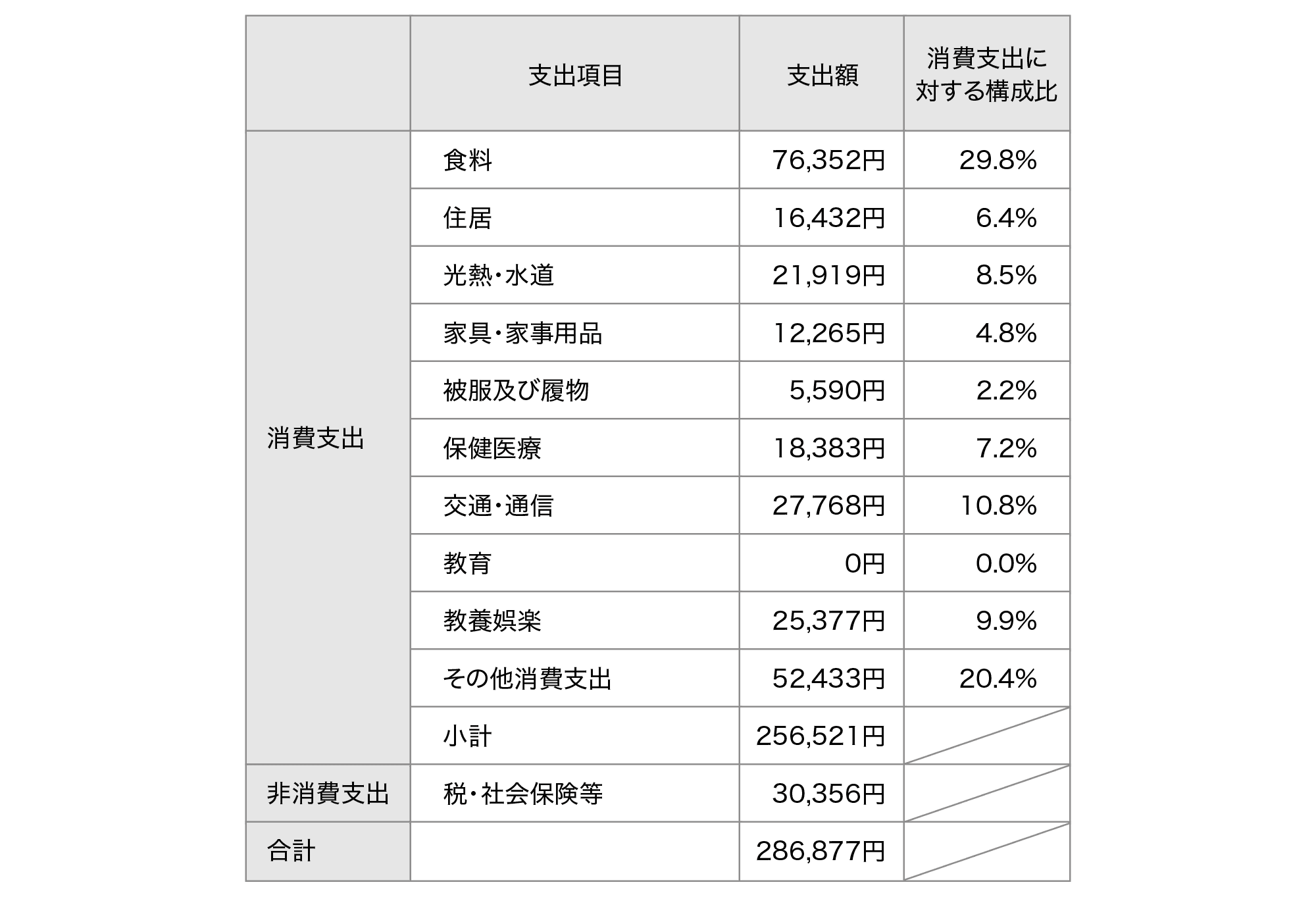

- 高齢夫婦無職世帯:65歳以上の夫婦一組の無職世帯

- 支出額は小数点以下が含まれるため、合計と内訳の計は一致しない場合があります。

- (出所)総務省統計局「家計調査結果(2024年)」(https://www.stat.go.jp/)を基に野村アセットマネジメント作成

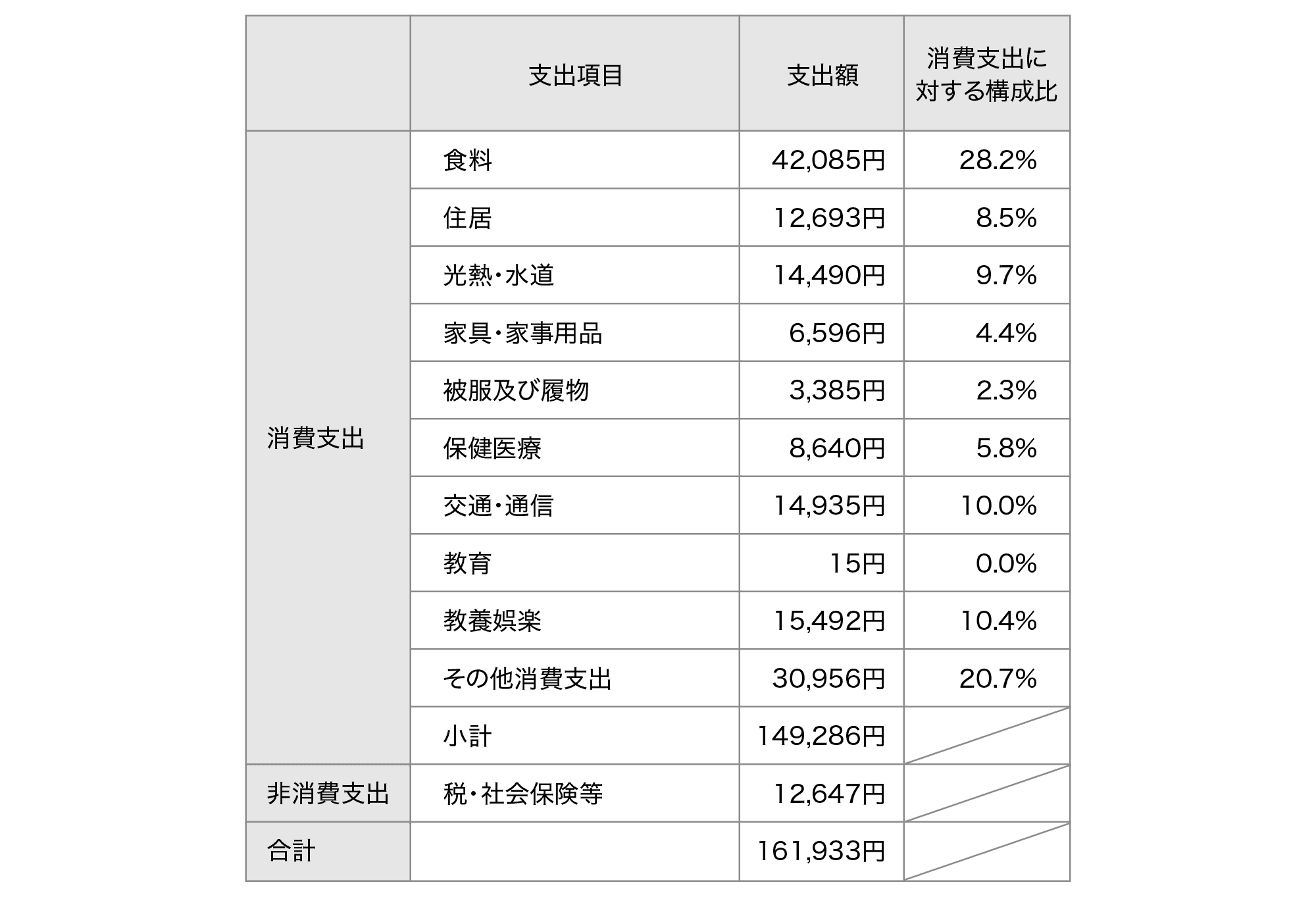

- 高齢単身無職世帯:65歳以上の単身無職世帯

- 支出額は小数点以下が含まれるため、合計と内訳の計は一致しない場合があります。

- (出所)総務省統計局「家計調査結果(2024年)」(https://www.stat.go.jp/)を基に野村アセットマネジメント作成

上表は全国の高齢者世帯における1ヵ月の平均的な支出額を示したものですが、実際の生活費は生活スタイルや趣味・嗜好などによって大きく変わってきます。

ここからは、生活スタイル等によって個人差が大きいと考えられる項目についてみていきましょう。

食料

年齢を重ねるにつれて食事量が少しずつ減る傾向があります。それに伴い食費も変わってきますが、外食の頻度や自炊の仕方によっても費用は変動します。

住居

住居費は、賃貸か持ち家か、また住宅ローンの有無により異なります。持ち家の場合は修繕費のような費用も発生します。

保健医療

医療費は年齢を重ねるにつれて増える傾向がありますが、健康状態や持病の有無によって個人差があります。介護サービスや予防医療の利用状況も支出に影響を与えます。

その他の消費支出

交際費や仕送り金、理美容にかかる費用等が該当します。

税・社会保険等

税金や社会保険料は、生活費の中で一定の割合を占める重要な支出です。税制の変更や社会保障制度の見直しにより、将来的に負担が増える可能性もあるため、その点も考慮が必要です。

収入と支出のバランスを改めて見直すと、年金収入だけで全ての支出を賄うのが難しい場合もあります。安心して豊かな老後生活を送るためには、計画的な資産の取り崩しと資産運用を組み合わせて、お金の寿命を延ばすことが重要です。ご自身の資産と収入、支出の状況を改めて見える化したうえで、ご自身に合った資産計画を考えてみましょう。

- 記載の内容は、コラム制作時点(2025年8月)のものです。

- 当コラムの記載事項・見解は、全て当コラム作成時点で当社が知り得る情報に基づくものです。将来、制定される制度の内容が変更になる、または一旦制定された制度が変更・廃止になる可能性等があります。