新たな金融サービス「Olive(オリーブ)」や中小企業向けのサービスプラットフォーム「Trunk(トランク)」といったデジタル上の施策で差別化を図る三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)。巨大金融グループは大きな環境変化にいかに対峙し、競争力を高めようとしているのか。グループCEOの中島達氏と野村アセットマネジメントの小池広靖が、その戦略と展望を語り合いました。

小池 2023年10月に故・太田純前CEOと対談の機会をいただき、デジタル化による高付加価値の実現を目指されているお話を伺いました。中島さんがグループCEOを引き継がれてからも、その流れはどんどん加速している印象です。CEOに就任されてからを振り返ってどのように感じられていますか。

中島 グループCEOに就任してから1年半ほどですが、順調にトランジションを終え、新たな経営体制も安定してきました。太田が「カラを、破ろう。」という言葉で、固定概念や前例、組織の論理を払拭しようと繰り返し伝えてきたことから、従業員は「現状維持ではいけない」という意識を持つようになっています。一方、気持ちが変わってもなかなか行動につなげることの難しさも強く感じたことから、私はこの精神面の改革を引き継いで、「突き抜ける勇気。」というスローガンを掲げ、次は勇気をもって具体的な行動に移そうと伝えています。最近はこのメッセージも浸透してきて、さまざまな分野で物事が変革に向けて動くようになってきたと感じており、グループCEOとして嬉しく思っています。

小池 そうはいっても、多くの従業員を抱える巨大金融グループでCEOのメッセージを浸透させてアクションに結びつけていくのは容易ではないと思います。何か取組み上の工夫はあったのでしょうか。

中島 従業員とのコミュニケーションは重要であり、できるだけ私から直接メッセージを発信するようにしています。例えば、社内SNSで「社長!ついて行ってイイですか?」というコーナーを設け、月に数回、私の活動をレポートしてもらっています。私が普段から考えていることや従業員に期待していること等のコメントも加えており、平均して1万人以上の従業員が読んでくれているようです。

一方、伝統的な方法も重視しています。海外のTone from the Topという考え方も重要ですが、日本では直属の上司から伝えないと浸透しないという傾向も強いと思います。経営会議で役員には、私が伝えたことをそれぞれのレイヤーで下にしっかりと伝えてください、とお願いしていますが、経営会議役員からその下の執行役員へ、そして部長、グループ長、現場の従業員と棚田方式での情報連携を徹底させています。

小池 中期経営計画において当期純利益1兆円を前倒しで達成されました。さらなるROE向上やPBRの改善に向け、今後の展望はいかがでしょうか。

中島 今年は3ヵ年の中期経営計画の最終年度です。2年半前に中期経営計画を策定した時、最終年度のボトムライン目標を9,000億円としていましたが、現在は1兆3,000億円を掲げており、策定当初には想定していなかったほど収益力が上がっています。これはマイナス金利がようやく解除されて、預金が収益を生むようになったことに加えて、コーポレートガバナンスの進展によって政策保有株式の削減が進み、株価の上昇もあいまって、当初の想定以上に株式売却益が出るようになっていることが要因に挙げられます。

こうした環境要因のみならず、日本の再成長によって国内のビジネスが大きく伸びてきていることも背景にあります。日本企業のM&Aや新規投資、企業再編によるカーブアウト、非公開化といったコーポレートアクションが活発化し、我々にとってビジネスチャンスが増加し、収益につながっています。個人のお客さまにおいても、貯蓄から資産形成の流れがいよいよ本格化し、資産運用ビジネスが広がっています。加えて、キャッシュレス化の進展で決済手数料も上がるようになってきています。

小池 グローバルで経営環境を俯瞰した場合、どのようなリスクを認識していらっしゃいますか。

中島 やはり米国経済です。関税措置により米国経済が減速すれば、その影響は日本にも波及し、一時的にGDPがゼロ成長あるいはマイナス成長になる懸念もあります。いよいよ再成長だというマインドに変わってきたところに米国発の景気後退が起きて、「元のデフレに戻るのではないか」という空気が蔓延してしまうことが最悪のシナリオではないでしょうか。ただ、現時点では日本の再成長への流れは底堅く、米国経済も減速はしても大きなリセッションにはならないと考えています。

小池 先ほど国内ビジネスにおいてコーポレートアクションが盛んになってきているというお話がありました。このビジネスチャンスを取り込むにあたって、グループとしての強みや競合他社との差別化要因は何だとお考えでしょうか。

中島 我々の一番の強みはレスポンスや動きの速さです。お客さまのニーズにいち早く応える、もしくはお客さまよりも先回りして提案を行っており、特に意思決定の早い中堅企業向けビジネスでご評価いただいています。一方、大企業ビジネスは、SMBCの発足当初、競合に大きく水をあけられていた分野でしたが、この20年間でかなり差を縮めてきました。今後のさらなる強化には、他社の良さもしっかりと吸収しながら、態勢強化を進めていきます。産業調査機能の強化や、海外における日系企業取引の強化、キャッシュマネジメントのレベルアップ等を通じて、競合他社にキャッチアップしていきたいと考えています。

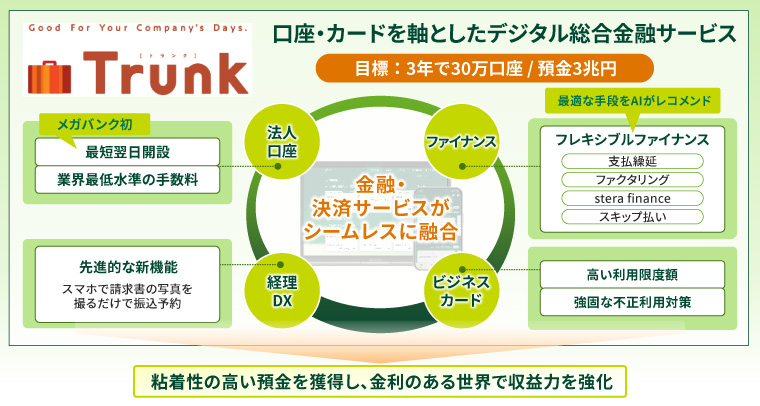

小池 「Trunk(トランク)」を活用した中小企業ビジネスにも取り組まれています。

中島 Trunkは個人的にはとても楽しみなプロジェクトです。数年で100億円ほどの収益を目指していますが、すぐに大きな収益を求めているわけではありません。メガバンクはこれまで大都市圏の中堅規模以上の企業を主な対象としてきましたが、日本全体の企業の99%を中小企業が占めており、地方にも多くの企業があります。我々はそうした企業に対して十分にサービスを提供してきませんでした。私としては、メガバンクといわれる銀行が本当にそれでよいのかという思いがずっとありました。

しかし、なかなか人手をかけることは難しいため、デジタルで完結するサービスを提供しようということになり、今ようやくその第一歩が始まります。マイナス金利の世界ではなかなか黒字化できないビジネスだったと思いますが、金利情勢が変わってサービス化することができ、長い目で見て面白いビジネスになると思っています。

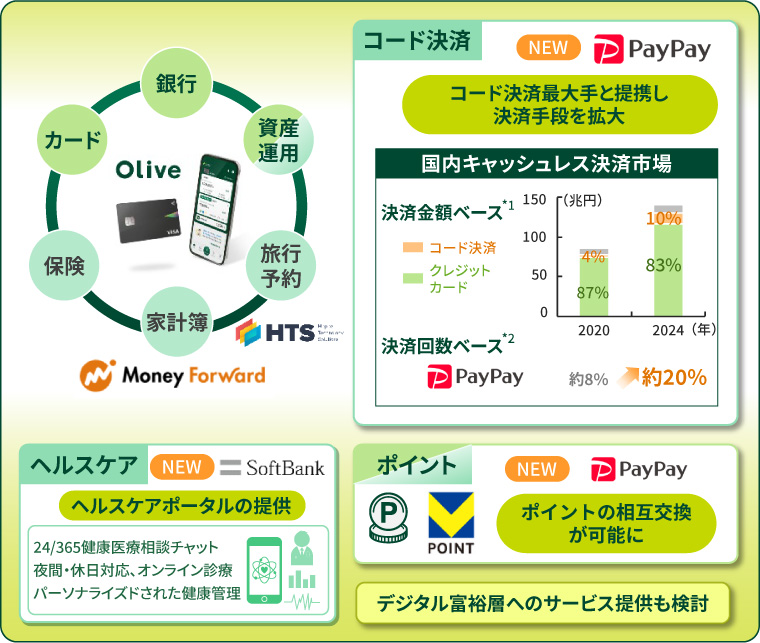

小池 リテール分野では「Olive(オリーブ)」による様々な展開が報じられています。SMFGにとってOliveは差別化や付加価値のためのファンクションなのか、それともリテールバンクをそもそも根本から変えていく改革なのか、どのようなことを目指していらっしゃいますか。

中島 我々は、Oliveを軸にしてリテールビジネス全体を変革していきます。例えば、ネット銀行ではその一部だけがデジタル化されましたが、当社が取り組んでいる預金や貸金、決済、資産運用といった伝統的なリテールビジネスはなかなかデジタル化されるものではなく、これら全体を新しいビジネスモデルに変えていきたいという狙いでOliveを始めました。

Oliveを通じて顧客が獲得できるようになると、これまでその役割を担っていた店舗もそれほど大きな規模は必要なくなる一方、「Oliveの使い方をアドバイスできる小さい店舗があったらいい」という発想から、軽量化店舗「ストア」を展開するに至りました。また、資産運用ビジネスについては、SBI証券と協働する新サービスによってデジタル富裕層も取り込んでいきたいと考えています。このようにOliveの枠組が大きくなっていくことで、我々のリテールビジネスは大きく変わっていくと考えています。

小池 デジタル化したサービスはスタートダッシュで利用者を獲得できるものの、その後の伸びや低い収益性に苦しむ企業も多い印象です。サービス開発にあたってコストもかかっていると思いますが、収益性についてはいかがでしょうか。

中島 現在、三井住友銀行に約2,900万の個人口座があり、Oliveのアカウント開設数も570万件を突破したことから、メイン口座として使っていただいているお客さまには既にOliveへ切り替えていただいていると思っています。

Olive単体の収益は順調に伸びて、昨年度に黒字化を達成しました。加えて、ストアへの切替を通じた店舗コストの削減でも、既に数百億円の効果が出てきています。ただ、一般的にはスタートは好調でも途中から伸びが鈍化していく傾向があるため、TポイントとVポイントの統合やPayPayとの連携等、追加で手を打っています。多くの企業からOliveで自社サービスを提供させてほしいという提案もいただいており、こうしたものを選定しながら取り込んでいくことで、Oliveを今後さらに利便性の高い役立つアプリにして、5年間で1,200万件獲得の目標達成を目指していきたいと考えています。

小池 従来の銀行モデルを変えるひとつの戦略として、ライフスタイルのプラットフォームにどんどん入り込んでいくということですね。この取組みを進めていく人材の育成や獲得はどのように考えていらっしゃいますか。

中島 リテールビジネスでは社内での人材育成に加えて、外部からもデザイナーを採用しています。さらに、三井住友カードを中心に開発に取り組むようになり、新しいものをどんどん進めていこうという風土の中でOliveを開発したことで、加速度的に進みました。

一方、ホールセールビジネスでは長らく人海戦術に頼ってきたため、デジタルへの切り替えが遅れており、まだまだこれからです。今はようやく伝統的カルチャーの中にデジタルでビジネスモデルを変えようという部署ができて、少しずつ定着してきたところです。

小池 海外での事業展開については今後どのようにお考えでしょうか。

中島 我々は「グローバルソリューションプロバイダー」になるというビジョンを掲げており、海外ビジネスの収益に占める比率も年々拡大しています。日本で再成長が見込まれるようになったとは言え、今後人口減少が見込まれる中で、長期的に年率2%ほどの伸びは期待できるとしても、5%の高い成長となると難しい状況です。我々もグローバルな金融機関と戦うためにも2%以上の高い成長を目指したい。そうすると、やはり米国やアジアなどに、一定のビジネスのエクスポージャーを持つ必要があります。また、金融の世界、特にホールセールビジネスにおいて、国内ビジネスだけ強くするというのは現実的ではありません。世界的なネットワークがあるから日本のビジネスも強くできる面がありますから、今後も海外ビジネスは伸ばしていく必要があります。

ただ、足元ではROEが十分に上がっていないことが課題です。

アジアにおいては、これまでの投資から十分な収益を実現できておらず、今後は既存投資先の収益力向上に注力していきたいと思います。マルチフランチャイズ戦略の対象国であるインド、インドネシア、ベトナム、フィリピンはいずれも欧米よりも日本の金融機関の優位性によって差別化を図ることができると思っています。

米国については、競合と比べて証券業務が弱く、ローンのお客さまとの取引を十分に活用できているとは言えません。ポテンシャルはあるので、しっかり取り組んでいくことで伸ばせると考えており、Jefferiesとの提携もしっかり進めていきます。

伸びしろがあるところ、強みがあるところをしっかり伸ばすことでROEも自ずと改善していくと思います。

小池 最後に株価と資本政策についてお伺いします。現在CEOとして自社の株価を見たときに、バリュエーションや株価水準などどのように捉えられていらっしゃいますか。

中島 株価については金利が正常化する中で大きく改善しています。しかし、PBRは1倍を割っている状況ですので、この点は満足していません。一方、金融機関の株価は環境に大きな影響を受けやすいですが、環境が悪い時でもPBR1倍を割らないような水準、ROEで言えば最低10%、できれば12%程度は目指さなければならないと考えています。また、今後政策保有株式の売却益が減少していく中でもしっかり成長を創るための手を打っていくことも必要です。それが先ほど申し上げた国内・海外の戦略につながっています。

小池 ありがとうございます。PayPayやSBIホールディングスとの連携について、大きな構想の中で必然的に起きていることなのだと理解できました。今後の展開も楽しみにしています。

この記事は、投資勧誘を目的としたものではなく、特定の銘柄の売買などの推奨や価格などの上昇または下落を示唆するものではありません。

(掲載日:2025年8月1日)