東京リースとセンチュリー・リーシング・システムという国内リース大手2社が合併し、2009年に誕生した東京センチュリー。伝統的なリース業から脱却し、多様な企業との共創ビジネスを推し進めています。みずほ銀行の頭取を経て、2025年4月に代表取締役社長 CEOに就任した藤原弘治氏と野村アセットマネジメントの小池広靖が、東京センチュリーの将来的な企業像について語り合いました。

小池 藤原さんが東京センチュリーの代表取締役社長 CEOに就任し、半年ほどが過ぎました。以前は社外取締役として経営を監督する立場でしたが、監督と執行の両方を経験された上で、「東京センチュリーとはどんな会社で、どういう方向を目指すのか」、お考えを聞かせてください。

藤原 実際に経営の舵取りをし、会社の実態が分かってきたという意味で非常に有意義な半年でした。東京センチュリーはどんな会社を目指すのか――。その輪郭をはっきりさせることが私の最初の仕事です。東京センチュリーはいまや航空機リースからレンタカーまで幅広い事業分野をカバーしており、従来のリース会社という枠にはまらなくなってきている、むしろはまってはいけないと実感しています。我々の会社が将来どういう会社を目指すのか、まさに今、社内の変革プロジェクトで定義づけを始めているところです。

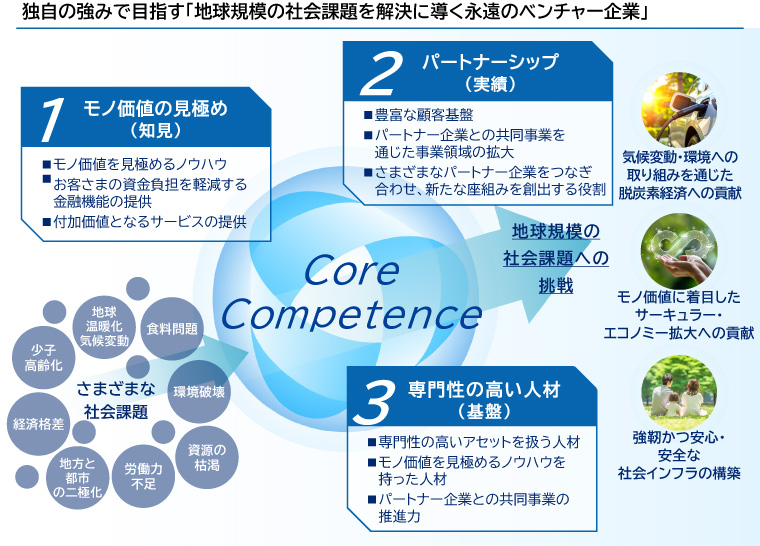

日本が先進国として多くの社会課題に向き合っている中で、東京センチュリーはグローバルかつ地球規模で社会課題を解決に導く結節点でありたいと考えています。加えて我々は2009年に誕生した若い会社ですから、スタートアップのスピリッツやベンチャー企業の精神を大切にしたいです。

小池 2023年に公表した中期経営計画2027では、財務目標として純利益1,000億円、ROE(自己資本利益率)10%を掲げています。業績は堅調ですので、少し前倒しで達成できるのではないでしょうか。

藤原 これらの財務目標は、できるだけ早く達成してしまいたいです。但し、この数字の達成はあくまでも通過点であり、むしろ10年後の我々の姿とKPI(重要指標)をどのようにお示しできるのか、今はそこに目線があります。新しい経営陣になったということもあり、中期経営計画2027の改訂も含め、何らかのかたちで示したい。いずれにせよROE10%弱のレベルでは資本コストを十分に上回る状況だとは言えませんので、そこからどれだけ企業価値を向上できるかは経営者の責務です。

小池 かなりアグレッシブな目標が近々拝見できると思い、頼もしい限りです。話は変わりますが、リース事業の事業環境について、日銀は金融政策を変更し、海外でも関税の影響が色濃くなるなど変化が激しい状況です。金利上昇による調達コストの上昇で収益性がどのように変化していくとお考えか、展望を教えてください。

藤原 金利の上昇だけを見れば、確かに我々はファンディング(資金調達)が大きい業種であり、それ自体は短期的にネガティブに働きます。ただ、それを相殺するだけのポジティブな要因も大きく2つあります。

1つは景況感の改善です。賃金上昇との好循環が生まれればマクロ観は改善し、企業の設備投資が我々のビジネスへの追い風になります。特にIT関連などデジタル領域はリース機器が多く、強みを発揮できます。もう1つはリース物件の売却益です。我々はリース料をいただくだけではなくリース物件を売却することでも収益を上げています。インフレによりモノの値段が上がることで売却益が増加します。

小池 インフレや金利上昇以外で、将来的に潜んでいる事業リスクには、何があるのでしょうか。

藤原 リース事業がバランスシートを使うビジネスである以上、金利の影響は避けられませんが、いかに付加価値を生むサービスにシフトしていくか、という事業構造の変化が不可欠です。高い収益性を実現できているニッポンレンタカーは身近な例です。また、直近では、戦略的パートナーだったアドバンテッジパートナーズへ出資し、持ち分法適用会社にしました。同社は日系のPE(プライベートエクイティ)ファンドの草分け的存在であり、日本企業の課題解決と高い収益性の両方を実現できています。

ただし、儲かることであれば何でもやるというわけではありません。我々のディシプリン(規律、約束事)として、きちんとしたコアなビジネスを作りたいと考えています。

小池 設立当初の「東京センチュリーリース」という社名から「リース」が外れたように、リース事業の概念にとらわれないビジネスを目指していることは分かります。そうしますと、東京センチュリーのコアというのはどのようなものでしょうか。

藤原 一言で言えば、当社は「社会課題の解決業」だと私は思っています。この解決へのアプローチには金融面と事業・サービスの両面があります。社会が求める要請でもありますが、今後も事業・サービスの比率が上昇していくと考えます。

小池 藤原さんはみずほ銀行の出身で、いわばお金を貸す仕事をされてきました。今はお金を借りて事業をする立場にいます。金融という枠組みで両者を比べた際、ビジネスとして近しいものを感じますか。

藤原 似て非なるものだと思っています。両方とも金融ビジネスに従事していますが、銀行は社会インフラであり、当社は社会イノベーションを担う位置づけにあります。また、銀行は監督官庁がしっかりいる規制業種です。一方で当社のようなリース業を営む会社は非規制業種です。ですから、誤解を恐れずに申し上げると、社長に就任した際に感じたのは「自由」と「解放感」です。もちろん、自由には必ず「責任」が伴うし、解放感には「自律」が求められます。結果を求められているだけに、新たな緊張感があります。

小池 みずほフィナンシャルグループと親密なリース会社には、東京センチュリーのほか、みずほリースや芙蓉総合リースが存在します。金融グループ内でのすみ分けや差別化はあるのでしょうか。また、東京センチュリーは源流にある伊藤忠グループなどまったく違う業態の企業ともパートナーシップを組まれています。業界でのポジショニングを聞かせていただけますか。

藤原 東京センチュリーのメインバンクはみずほ銀行ですし、みずほフィナンシャルグループは重要なパートナーです。ただ、特定の金融グループに属しているというイメージはありません。実際にMUFG傘下のMUFGファイナンス&リーシングにも出資をしています。東京センチュリー自身が上場会社として様々なパートナーと連携しながらビジネスを行っています。その1つがみずほであって、同様の文脈で伊藤忠やNTT、富士通と様々なパートナーがいることが我々の強さの源泉です。

人材も、以前は銀行や商社の色合いが強かったのですが、中途採用や経験者採用が増えましたし、プロパーの社員が今は中心になっています。独自のカルチャーが育まれていると思います。

小池 社会課題の解決という根底はお聞きしましたが、社会そのものが劇的に変化をしていく状況の中、中期的にはどのような分野に興味を持たれていますか。

藤原 大きく3つあります。1つはモビリティを突き詰めることです。我々は日本でもトップレベルのレンタカーとカーリースの事業を運営しています。EV化や自動運転といった潮流のほか、そこから派生するデータによる渋滞の解消やサーキュラーエコノミーへの促進といったビジネス機会も期待できます。2つ目はアドバンテッジパートナーズをテコとした日本企業の課題解決です。事業承継や企業再生、それから地方創生といった社会課題の解決への貢献です。3つ目は再生エネルギーやデータセンター、蓄電池など新しいビジネスの強化です。直近では、有力なパートナーであるNTTデータグループがデータセンター向けに1.5兆円の投資を公表しています。我々自身ももっとデータセンターのビジネスに貢献できる機会があると考えます。

小池 将来の展望をお聞きし、今後の事業をとても楽しみにしています。一方で足元の課題についてもお聞きしたいと思います。2019年に米国航空機リース会社であるAviation Capital Group(ACG)を完全子会社化しました。事業環境は順調ですが、セグメント別のROA(総資産利益率)が低位に留まっています。改善の方策はありますか。

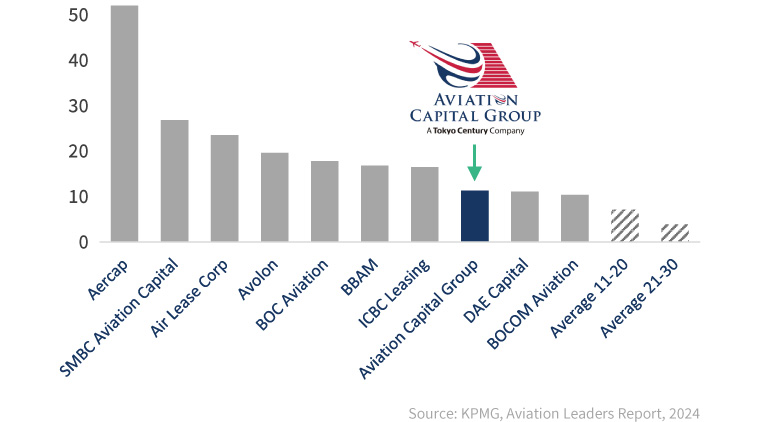

藤原 航空機リースはアセットヘビーなビジネスで、それだけにROAが低下しがちで、全社ROEにも影響を与えています。ACGはとても良い会社ですが、業界では8位~9位のポジションです。この業界を俯瞰しますと、スケールメリットが効きますので規模の拡大が必要だと考えています。ACGが持つポテンシャルを最大限に引き出すため、多様な選択肢を検討しながらACGを業界上位に引き上げる成長戦略を説明していきたいです。

小池 この辺りのメッセージが明確になると、プラスのインパクトをもたらすと感じているので、ぜひお願いします。

小池 航空機リースのほかにもROAが低位なセグメントに環境インフラ事業があります。この事業に対しての、経営者としてのスタンスはいかがでしょうか。

藤原 再生エネルギーを含めたこの事業を単独で見るのではなく、あくまで重要なのは事業ポートフォリオの全体最適だと考えます。もちろん事業ポートフォリオの見直しの際は定量面と定性面とスクリーニングをかけますが、一方で相互補完性も重視しています。環境インフラ事業は、長期視点で会社全体のビジネス成長に貢献できる事業だと考えています。また、電源の系統インフラが発達すれば、電力の売買を巡って高効率なビジネスが生まれると期待をしている面もあります。

小池 多岐に渡る事業で進化を遂げていく際に、課題になるのが人材の確保です。

藤原 人材を拡充する上で2つの柱を考えています。1つは自社の雇用を広げること。そのためには魅力的な職場をつくりたい。金銭的、非金銭的に働きがいのある職場であることが社外でも認知されるようなブランドを形成したい。もう1つは他社の人材を活用することです。我々はパートナー戦略にこだわっています。社会課題の解決を導くと申し上げましたが、「導く」と表現したのも、誰かと一緒になって進めるという意味合いからです。

小池 ビジネスの進め方では生成AIの活用が急速に広がっています。生産性を上げる意味でデジタル化は重要である一方で、倫理面などのリスクをはらんでいます。サイバー攻撃など企業価値にネガティブに効く事案も増えています。

藤原 これは非常に重要かつ難しい問題です。本質的にはデジタルを活用する人の教育に関わると考えています。我々の世代では、早く正しく解決する能力を教育で受けてきましたが、それだけでは新しいAIの世界は見通せません。つまり課題解決力ではなく課題設定力が求められているのです。会社以外の体験も通して世界を俯瞰して課題を発掘するデザイン思考が大切なのだと思います。

小池 投資家の立場としては、株主還元の方針も気になります。大株主をたくさん持つ東京センチュリーは自社株買いを大胆にできるわけではありませんが、いわゆる少数株主の期待にどのように応えていくのか、お考えを教えてください。

藤原 経営者として資本政策は最重要項目の1つです。資本政策においては、株主還元、財務の健全性、成長投資のバランスを最適化することが要諦だと思います。株主に対する還元については、私は高い目線を持っているつもりですが、一方で株主の方々との対話の際には、正直で誠実であることが大事だとも思います。すなわち、出来もしないことを積極的にアピールして期待値のコントロールを間違えると、信頼を失ってしまいます。親密なパートナーが大株主であることが企業価値にとってむしろプラスになるようにしたいですが、少数株主の方にも長く株を持っていただけるようなメッセージの出し方も深堀していきたいです。

小池 最後に、藤原さんには自社の株価水準について見解をお聞かせください。

藤原 ようやくPBR(株価純資産倍率)1倍に近づいてきた足元の株価では、まだスタートラインに立てていないというのが私の感覚です。株価を形成する要因の1つとして、会社の将来に対する期待(オプションバリュー)があります。これを高めるために重要となるのがブランド価値です。目には見えない大切なものとして、社会から尊敬される会社であり、子どもから憧れるような業界にしていきたいと強く思っています。ストーリー性のあるメッセージを皆さんにお示しし、ブランド価値を上げていきたいです。

小池 多岐にわたるお話を伺い、将来がますます楽しみな会社であるとあらためて認識いたしました。本日はありがとうございました。

この記事は、投資勧誘を目的としたものではなく、特定の銘柄の売買などの推奨や価格などの上昇または下落を示唆するものではありません。

(掲載日:2025年11月27日)